결국 무대엔 못 섰다…투병 최불암, 소년원 아이들에게 전한 마지막 당부

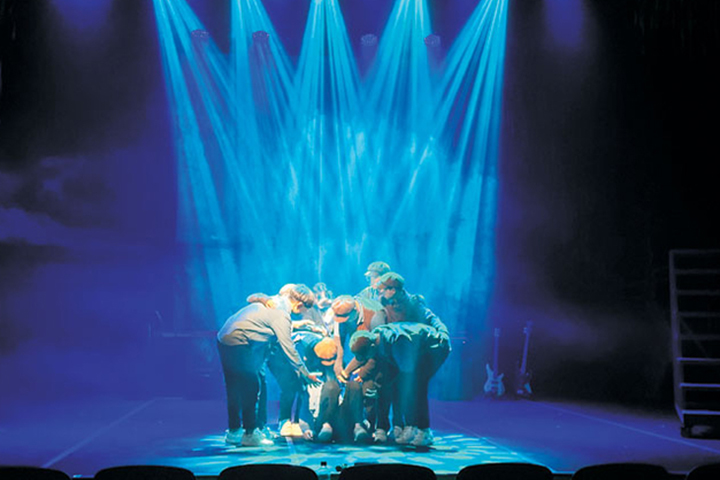

배우 최불암이 10년 넘게 이어온 소년 수형자들을 위한 특별한 무대가 올해도 어김없이 막을 올렸다. 사단법인 제로캠프의 이사장인 그는 20일 경북 김천소년교도소에서 열리는 창작 뮤지컬 ‘夢(몽)’에 출연하는 소년수들을 향해 "인간이 이루지 못할 일은 없다"는 묵직한 격려를 전했다. 이 공연은 지난 2013년부터 시작되어 올해로 13번째를 맞는 의미 깊은 행사로, 차가운 담장 안에 갇힌 소년들의 마음에 예술을 통한 변화의 씨앗을 심는 것을 목표로 한다. 제로캠프는 2012년, 한 독지가가 소년 수형자들의 새 출발을 위해 쾌척한 30억 원의 기부금을 바탕으로 설립되었으며, 그 중심에는 배우 최불암의 굳건한 신념이 자리하고 있다.

배우 최불암이 10년 넘게 이어온 소년 수형자들을 위한 특별한 무대가 올해도 어김없이 막을 올렸다. 사단법인 제로캠프의 이사장인 그는 20일 경북 김천소년교도소에서 열리는 창작 뮤지컬 ‘夢(몽)’에 출연하는 소년수들을 향해 "인간이 이루지 못할 일은 없다"는 묵직한 격려를 전했다. 이 공연은 지난 2013년부터 시작되어 올해로 13번째를 맞는 의미 깊은 행사로, 차가운 담장 안에 갇힌 소년들의 마음에 예술을 통한 변화의 씨앗을 심는 것을 목표로 한다. 제로캠프는 2012년, 한 독지가가 소년 수형자들의 새 출발을 위해 쾌척한 30억 원의 기부금을 바탕으로 설립되었으며, 그 중심에는 배우 최불암의 굳건한 신념이 자리하고 있다.최불암 이사장은 문화예술이야말로 인간의 내면을 순화하고 잠재된 선한 의지를 이끌어낼 수 있는 가장 강력한 수단이라는 믿음 아래 단체를 설립하고 10년이 넘는 세월 동안 묵묵히 이끌어왔다. 그는 "아무리 제멋대로인 사람이라도 연극이라는 틀 안에 들어오면 약속을 지키고, 대본을 읽고, 스스로를 돌아보게 된다"고 강조하며 예술이 가진 교육적, 교화적 힘을 역설해왔다. 단순히 이름만 빌려주는 것이 아니라 사재까지 보태가며 단체의 운영을 도맡아 온 그는, 사회의 그늘에 가려진 소년 수형자 한 명 한 명을 따뜻한 시선으로 보듬으며 이들의 진정한 변화와 사회 복귀를 위해 깊은 애정을 쏟아부었다.

이번에 13번째로 무대에 오르는 창작 뮤지컬 ‘夢(몽)’은 제목 그대로 소년 수형자들의 새로운 시작과 희망에 대한 염원을 담아낸 작품이다. 연출을 맡은 추미정 연출가는 "이것은 단순히 한 편의 공연을 완성하는 것이 아니라, 교정시설의 아이들이 스스로 자신의 이야기를 꺼내어 표현하고 세상과 정면으로 마주하는 과정 그 자체"라고 설명했다. 그는 이 무대를 통해 아이들이 과거의 자신을 반성하고, 타인과 세상을 이해하며, 앞으로 나아갈 용기를 얻기를 바란다는 소망을 밝혔다. 김천소년교도소의 이일환 소장 역시 "이번 공연이 수형자들이 피해자의 아픔을 공감하고 깊이 반성하는 계기가 되길 바란다"며, 함께 땀 흘린 경험이 이들의 남은 인생에 소중한 밑거름이 될 것이라는 기대를 전했다.

하지만 안타깝게도 올해 공연에는 아이들이 그토록 기다렸을 최불암 이사장이 함께하지 못했다. 그의 뜻에 깊이 공감하여 이번 공연을 후원한 초록우산어린이재단의 여승수 사무총장은 "최불암 배우님은 저희 재단 전국후원회 회장으로 40년 넘게 봉사해오셨다"고 오랜 인연을 밝히며, "현재 건강 문제로 투병 중이시라 아쉽게도 이번 공연에는 참석하지 못하신다"고 전했다. 여 총장은 "투병 중에도 아이들의 공연을 세심하게 챙기시는 모습에 가슴이 뭉클했다"고 덧붙였다. 비록 몸은 함께하지 못했지만, 최 이사장은 "예술을 바라보는 사람은 행복합니다. 아이들이 무대에서 깨달은 그 행복을 주머니 속에 소중히 넣고, 앞으로의 바쁜 인생길을 씩씩하게 걸어가길 바랍니다"라는 따뜻한 당부의 말을 전하며 아이들의 새로운 꿈을 멀리서나마 응원했다.